Propaganda Lampedusa

Lampedusa viene perfettamente identificata con il tema dei migranti. Riconoscibile come primo approdo, è diventata un passepartout del discorso politico, una rete di significanti che genera innumerevoli spin-off, sottotrame varianti rispetto al main-plot ormai accettato, acclarato, riconosciuto da tutti in maniera acritica, dai telespettatori, dai lettori dei giornali, dagli intellettuali, dagli artisti. Che si decida di stare dalla parte dell’accoglienza o da quella dei respingimenti, Lampedusa diventa un set per la rappresentazione audiovisiva. La dialettica viene cancellata e i conflitti interni a ogni narrazione sono rimossi, perché si rinuncia a qualsiasi forma di complessità di lettura e di analisi. Lampedusa smette di essere un luogo reale, abitato da persone reali, con bisogni, aspirazioni, paure reali. Diventa invece il campo di battaglia delle narrazioni ideologiche.

Acquista il libro on-line sul sito di Euno Edizioni o su Feltrinelli.

Per una speranza affamata. Il sogno industriale dell'Eni in Sicilia

La costruzione del petrolchimico Anic Gela, a seguito della scoperta del petrolio nel 1956, segna l'inizio del grande sogno industriale per il Sud.

Enrico Mattei, attraverso il braccio operativo dell'Ufficio Cinema guidato da Pasquale Ojetti, dà vita a una narrazione nitida e coerente che rappresenta con convincente realismo cinematografico la miseria del mondo rurale siciliano. Il racconto incalzante e ostinato dei documentari d'impresa prodotti dall'Eni mette in evidenza la necessità di avviare nel più breve tempo possibile un radicale processo di modernizzazione di tutto il Mezzogiorno. È lo Stato italiano a chiederlo, per mezzo dei finanziamenti del Ministero delle Partecipazioni Statali, ma è anche l'intenzione dichiarata a più riprese e con convinzione dallo stesso ingegnere Mattei, che chiama a raccolta i nomi più importanti del cinema documentario del tempo: Vittorio De Seta, Joris Ivens, i fratelli Taviani e Valentino Orsini, Gilbert Bovay, Giuseppe Ferrara, Piero Nelli e Massimo Mida.

Questa narrazione entusiasmante e positiva comincia a essere messa in discussione intorno all'inizio degli anni Settanta, in corrispondenza con la crisi petrolifera del 1973, le domeniche senz'auto e la perdita dei primi posti di lavoro nelle raffinerie e nelle industrie chimiche meridionali. Al sogno industriale si sostituisce, in maniera progressiva e irreversibile, una nuova narrazione di segno opposto, quella dell'inquinamento, del rischio ambientale e dei problemi per la salute dei lavoratori e dei cittadini che risiedono nei pressi degli impianti. La sostituzione del sogno con l'incubo avviene con una certa rapidità e con un'efficacia sorprendente.

Il volume si compone di cinque capitoli. Il primo fornisce le coordinate storiche per intendere in che modo venisse rappresentata la condizione sociale siciliana; il secondo analizza il caso di studio, esaminando ogni singolo documentario prodotto dall'Eni sul petrolchimico di Gela; il terzo si concentra sulla fine del sogno di modernizzazione industriale e sulla lotta ambientalista, spingendosi fino ai nostri giorni con le prese di posizione del Movimento 5 Stelle; il quarto riporta le testimonianze dei “pionieri” di Gela, cioè di quei tecnici e operai che parteciparono alla costruzione del petrolchimico tra il 1959 e il 1964; il quinto capitolo, infine, segue le linee narrative centrifughe sul ruolo simbolico che assunse la morte di Mattei, argomento a cui l'Eni dedicherà ben tre documentari televisivi.

L'appendice del volume propone le riproduzioni anastatiche di alcuni documenti inediti, custoditi presso l'Archivio Storico dell'Eni di Pomezia.

[disponibile presso Kaplan, Torino, 2016]

Leggi le interviste di approfondimento:

– Andrea Segre, regista de I sogni del lago salato, intervista realizzata durante il Salina Doc Fest (19 settembre 2015)

– Angelo Fasulo, ex Sindaco di Gela, Partito Democratico (31 dicembre 2015)

– Fabrizio Nardo, Assessore all’Ambiente del Comune di Gela per 18 giorni (19 dicembre 2015)

– Simone Siciliano, Assessore all'Ambiente, all'Energia e allo Sviluppo economico del Comune di Gela (6 gennaio 2016)

Walkers and Biters. L'invasione del nemico disumano in The Walking Dead. Formule narrative e schemi interpretativi

Immaginate di fare zapping, saltando da un canale televisivo all’altro e di trovare un film in cui gli uomini morti ricominciano a muoversi e ad andare in giro in cerca di carne umana. Pensereste: è un film di zombie. Perché siamo cresciuti con i film horror. E conosciamo le regole della narrazione cinematografica di genere, quindi sappiamo riconoscerne le formule. Bastano cinque secondi di permanenza, tra un canale televisivo e l’altro, e siamo già in grado di prevedere le azioni e le reazioni dei personaggi, sapendo perfettamente cosa aspettarci.

Ci sono schemi, formule, simboli e immaginari che utilizziamo nella lettura di un comunicato audiovisivo, senza averne piena coscienza. Utilizziamo un linguaggio complesso e articolato con una certa competenza, ma senza conoscerne a fondo le regole di grammatica e di sintassi.

Questo studio, condotto sulla popolare serie televisiva The Walking Dead, prova a definire e chiarire le scelte di linguaggio che stanno alla base delle nostre reazioni istintive di spettatori, alla visione di una determinata sequenza audiovisiva. Perché solo partendo da un certo livello di coscienza del linguaggio, si può essere davvero spettatori critici.

Apocalypse When?

Dopo aver analizzato tre casi di studio, ciò che manca davvero a questa ricerca sono delle conclusioni univoche. I tre discorsi hanno aggredito gli stessi temi da prospettive diverse, lavorando non solo sulle analisi, ma anche sugli strumenti utilizzati per compiere queste analisi. Ci sono delle parole chiave che hanno assunto una certa importanza in termini di impostazione. È come quando si decide di inquadrare una scena. Si sceglie il punto macchina, l’altezza del treppiedi, l’obiettivo da montare sulla camera e si fanno le luci. Tutto concorre per formare un’inquadratura che obbedisca a delle regole e che induca delle riflessioni e insieme delle sensazioni. Così ci sono dei termini che mi porto dietro da anni, che sono comodi per me come un paio di jeans vecchi, ormai sformati, perché li uso tutti i giorni. Uno di questi è il concetto di immaginario, che mi permette di utilizzare le lenti dell’analisi estetica. Altro punto fermo, per me, è il concetto di Spettacolo, di origine situazionista, che mi dà la possibilità di contrastare con la luce dell’analisi politica. Importante è stata anche la formula del digitale, che assolve un compito a metà tra l’approccio tecnico (numérique) e ancora una volta l’ambito estetico. Infine, il termine più scomodo – che qui ho usato molto – è pornografia.

Puoi scaricare gratuitamente Apocalypse When? Il «minuto e fragile corpo dell'uomo». tre casi di studio sulle logiche dello Spettacolo dal link sul sito di Academia.edu

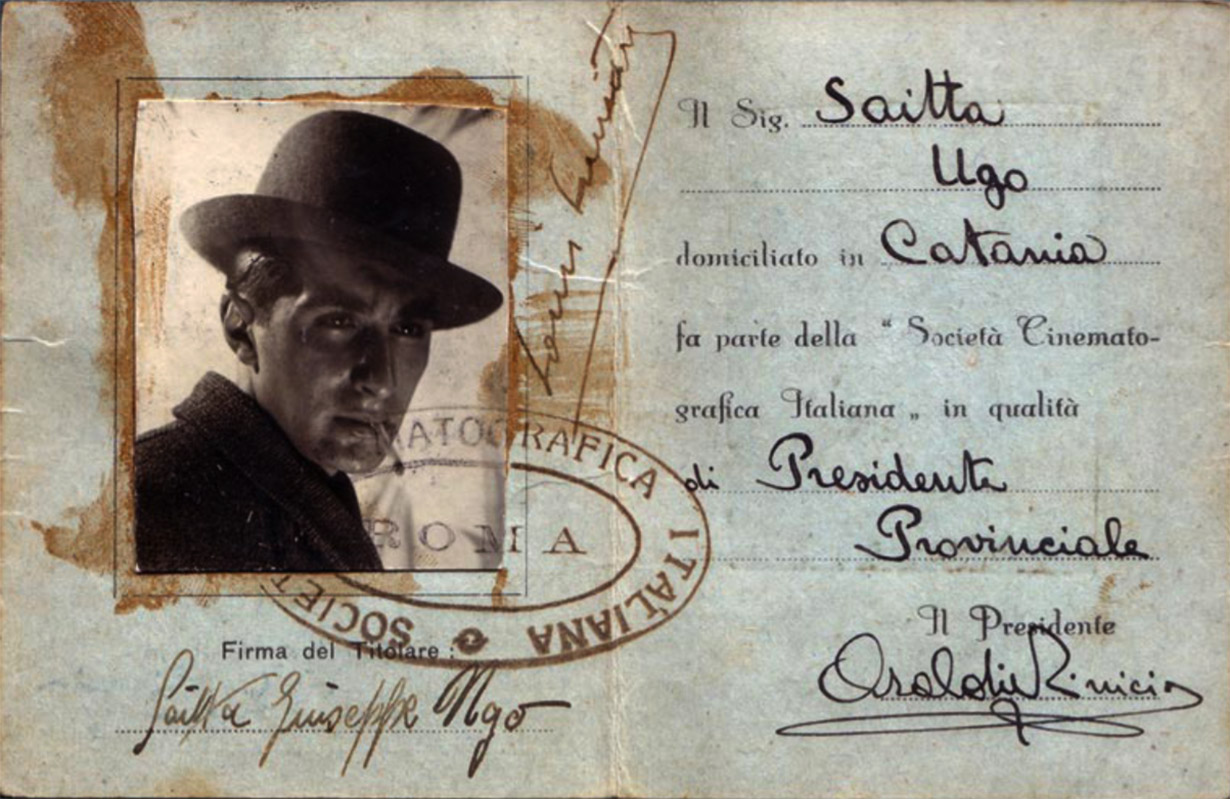

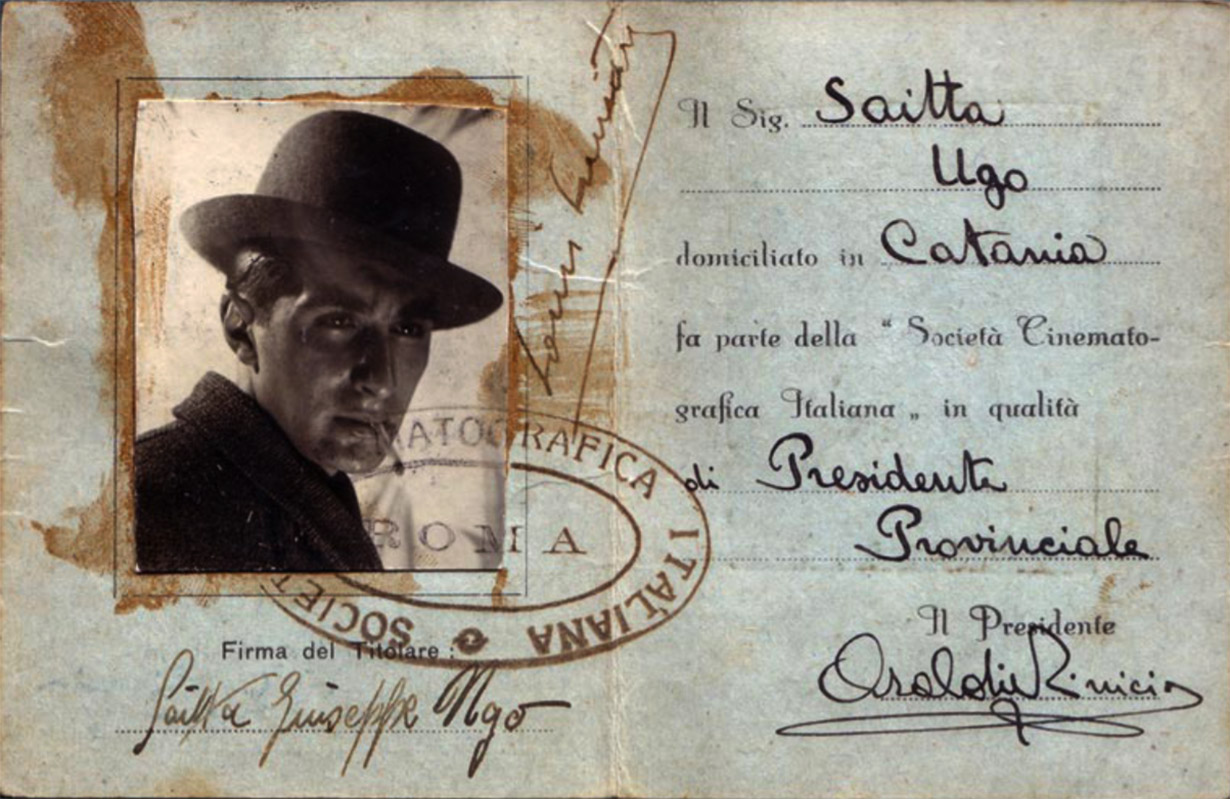

Ugo Saitta, cineoperatore. Il cinema come speranza di riscatto per la Sicilia

Ugo Saitta, cineoperatore è il risultato di un'analisi critica della produzione documentaria del regista catanese. Il corpus di riferimento è rappresentato dai film oggi custoditi dalla Filmoteca Regionale Siciliana. Il presente studio ha però permesso il ritrovamento di un documentario di Saitta considerato perduto, dal titolo La terra di Giovanni Verga, conservato su negativo infiammabile presso la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, oggi restaurato, ristampato e digitalizzato per una maggiore accessibilità.

Studiare il cinema documentario significa confrontarsi con opere spesso sconosciute o dimenticate; significa affrontare un linguaggio lontano dai film di lungometraggio a soggetto, che siamo soliti fruire; significa confrontarsi con tecniche innovative e originali, oppure conservatrici e desuete.

Studiare il cinema documentario siciliano significa anche affrontare un rapporto tra il medium cinematografico e un territorio pieno di contraddizioni, cercare le radici della rappresentazione cinematografica confitte nella realtà storica, ma anche svelarne le illusioni, gli inganni delle messe in scena, i miraggi, i sogni realizzati o infranti. Perché ogni discorso che ha origine da un film è, prima di tutto, un discorso estetico.

Puoi scaricare gratuitamente Ugo Saitta, cineoperatore dal link sul sito di Academia.edu

Ugo Saitta, un album di ricordi. Analisi di una stagione cinematografica

Chi ha messo insieme le immagini di una vita? Chi le ha amorevolmente e sistematicamente – talvolta ossessivamente – raccolte, ordinate, organizzate e disposte in forma di racconto di una lunga e appassionata storia d’amore? L’album di documenti su cui ho lavorato non è una semplice rassegna stampa. Non è solo la raccolta di articoli di quotidiani e riviste, di fogli di sala e lettere e fotografe che parlano di Saitta in relazione alla sua produzione cinematografca. È qualcosa di più. È l’immagine che Ugo Saitta ha costruito di sé. Quella che ha potuto costruire, con i pezzi che la stampa, le istituzioni, i collaboratori gli fornivano; ma anche l’immagine che ha voluto costruire, perché la riteneva aderente alla propria identità. In una parola è la sua immagine allo specchio.

Puoi scaricare gratuitamente Ugo Saitta, un album di ricordi dal link sul sito di Academia.edu

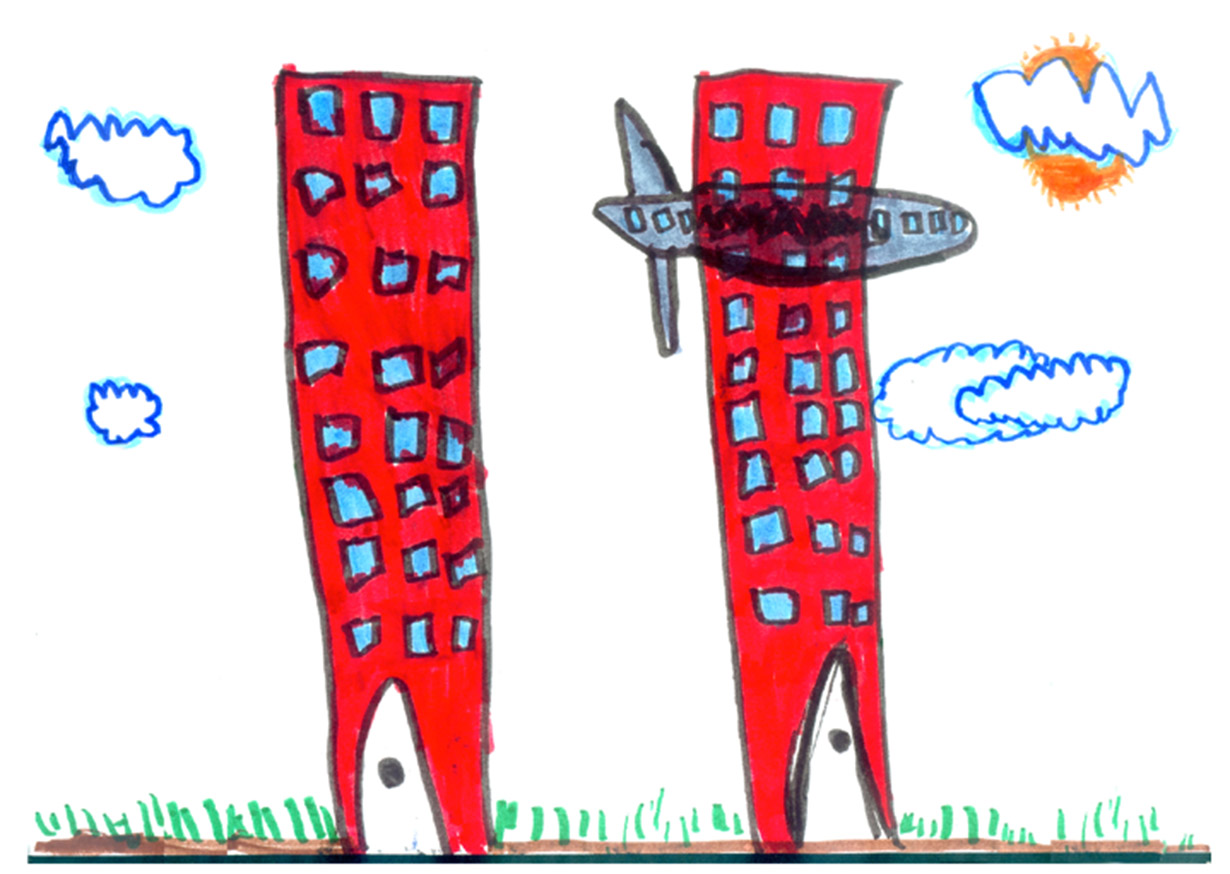

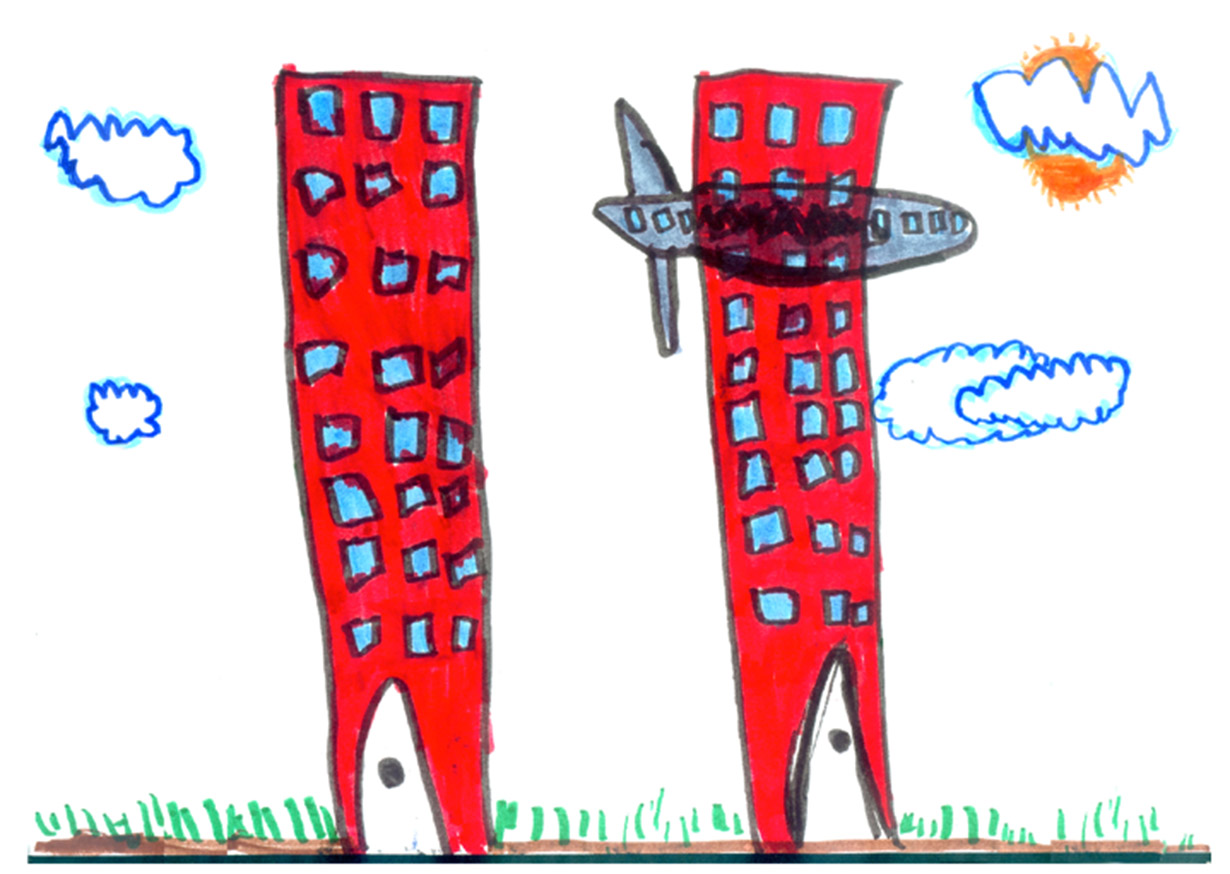

Idioteque. L'11 settembre nell'immaginario cinematografico dell'Occidente

Una camera fissa su un grattacielo infiamme, avvolto dal fumo e dalle grida di terrore e di dolore. E poi un corpo cade giù dalle finestre, dinoccolato come un pupazzo di pezza, inanimato come un manichino. Sembra vero. Sembra vivo mentre precipita. Poi un’altra ombra, un altro corpo in controluce, una sagoma dalle forme confuse, sembra un sacco di juta, come quelli usati per trasportare la posta, ma no, è un altro corpo che cade, un’altra persona che precipita.

Puoi scaricare gratuitamente Idioteque. L'11 settembre nell'immaginario cinematografico dell'Occidente dal link sul sito di Academia.edu

Ombre

Ombre è un manuale di tecnica della narrazione dei media audiovisivi; ma è anche una proposta di scambio, di confronto. È questo che offro e che cerco: un confronto; un dialogo aperto sul cinema e la televisione, sul cinema già visto e kolossale oppure invisibile, sulla televisione ordinaria e mercantile o su quella di ricerca e di servizio.

Ombre è un modo di guardare e di leggere la realtà, di imbarazzarsi oppure indignarsi; è un tentativo di capire la comunicazione audiovisiva, ma anche di affermare idee, di manifestarle; di fiancheggiare o contrastare modelli di pensiero.

Puoi scaricare gratuitamente Ombre dal link sul sito di Academia.edu

Sequenze. Tempo e movimento nella narrazione tra cinema e fumetto

Sequenze. Tempo e movimento nella narrazione tra cinema e fumetto è un saggio sulla rappresentazione del tempo nelle immagini e tra le immagini. Nel cinema il movimento è un trompe l'oeil, un inganno visivo di impercettibili salti ed ellissi tra istanti discreti fissati sulla pellicola. Nel fumetto il processo di rappresentazione del tempo è più astratto, viene manomesso dalle linee narrative e dal ritmo interno del racconto. Il confronto tra i due linguaggi permette di scoprirne i confini e di tracciarne i contorni, incerti e imprecisi.

Puoi scaricare gratuitamenteSequenze. Tempo e movimento nella narrazione tra cinema e fumetto dal link sul sito di Academia.edu

Eiga. O dell'immagine riflessa

Eiga raccoglie 111 scritti intorno al cinema. Ma non è un sistema, non vuole e non riesce a esserlo. Ogni singolo testo resta occasionale, vive del momento in cui è stato pensato, immaginato e condiviso. Un evento politico, l'abbrutimento mediatico della guerra in Iraq o della cronaca televisiva quotidiana segnano la scrittura problematica e provvisoria di una critica coinvolta, scortese e polemica.

«Essere un critico significa farti irretire dalla storia, farti catturare senza scuse, senza scudi, senza barriere di sorta. Perché la prima risorsa della critica è la sincerità. E anche l’ultima. L’atto della critica si apre e si chiude nella sincerità, altrimenti non è, non esiste. Oppure è un’altra cosa. Senza sincerità la critica è il gioco del belletto, dell’adulazione di sé nell’altro; è amore per la propria scrittura su un tema che non interessa più o che forse non è non è mai interessato. Senza sincerità la critica è come Narciso davanti allo specchio d'acqua».

Puoi scaricare gratuitamente Eiga. O dell'immagine riflessa dal link sul sito di Academia.edu