Documentario siciliano

La Sicilia degli umili è un luogo comune cinematografico perché il cinema italiano, nella sua spinta realista del secondo dopoguerra, ha adottato delle formule rigide e precise. E queste formule si sono codificate in un solido immaginario che descrive e racconta di una Sicilia arretrata, feroce, selvaggia, illogica e perturbante. Una terra di passioni e di emozioni, che rifiuta le norme civili per rimanere vincolata a una tradizione fatta di regole e di riti ancestrali, di superstizioni e di pregiudizi. Ma questa Sicilia bestiale, rurale e primitiva è quella rappresentata esclusivamente dal cinema di finzione.

Il documentario, per il modo peculiare in cui utilizza il e per il desiderio di scoperta e la curiosità dei suoi autori, tende a essere più complesso e variegato, a volte più ingenuo, altre volte diretto o scopertamente ideologico, ma sempre meno univoco del cinema di finzione. È una questione di impostazione, forse, ma il cinema commerciale continua a rappresentare la Sicilia ancora oggi come uno stereotipo preciso, immobile e immutabile. L’identità rurale, che caratterizza irrimediabilmente questa terra, ne traccia una mappa genetica che determina inderogabilmente il suo destino. Il cinema documentario invece restituisce l’idea della Sicilia come universo di difficile lettura, da indagare, da interpretare, da decriptare nei suoi aspetti più complessi. Per questo oggi diventa fondamentale recuperare alla conoscenza il lavoro dei tre grandi documentaristi che hanno rappresentato, con passione e originalità, la propria isola.

Per Ugo Saitta (1912-1983) filmare la Sicilia è la missione della vita. Intende costruire una Cinecittà siciliana che possa finalmente valorizzare il territorio, dalle bellezze paesaggistiche ai monumenti archeologici, dalle spiagge assolate al vulcano innevato. Il cinema diventa, nella sua ricerca artistica, la soluzione per la rinascita economica e sociale dell’isola.

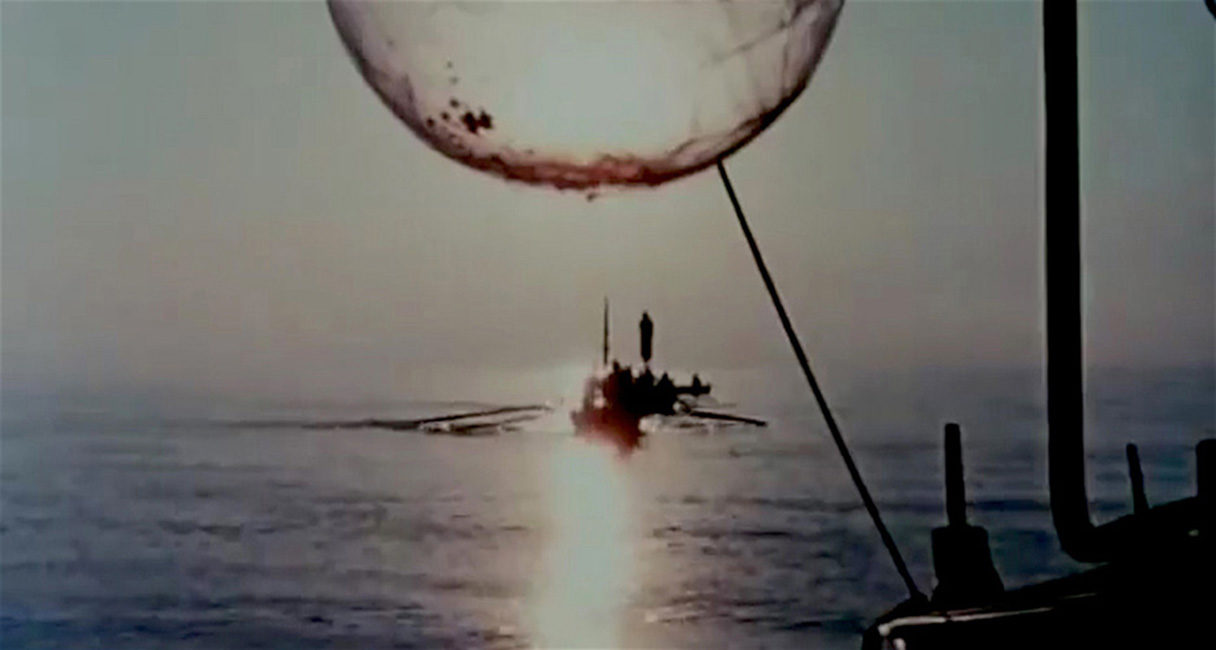

Il principe Francesco Alliata di Villafranca (1919-2015), insieme ai suoi amici aristocratici, realizza un grande sogno imprenditoriale: la Panaria produce sia documentari sia film a soggetto di notevole successo nel mercato cinematografico nazionale. Ma Alliata è anche inventore dei primi strumenti per la ripresa subacquea. Due scafandri impermeabili in ottone, che contengono la macchina da presa nelle immersioni, e l’iposcopio, con un gioco di specchi simile al periscopio dei sommergibili, permettono di filmare le coste dell’isola da una prospettiva nuova, sotto il pelo dell’acqua. La ricerca per l’innovazione tecnica produce delle opere importanti da studiare, per capire l’isola dal secondo dopoguerra.

Vittorio De Seta (1923-2011) è l’autore di un percorso di grande riflessione sul medium cinematografico. La sua è una rivoluzione del linguaggio, che lo rende quasi incomprensibile per i suoi tempi. La fortuna di questo autore viene celebrata in ambito cinematografico per le sue opere a soggetto – Banditi a Orgosolo vince l’Osella d’Oro come miglior opera prima al Festival di Venezia del 1961 – e soprattutto per un progetto televisivo di indiscutibile successo, Diario di un maestro (1973). Eppure la sua produzione di documentari, che va dal 1954 di Lu tempu de li pisci spata al 1958 di Pescherecci, viene riscoperta dalla critica solo a 41 anni dopo la prima sfortunata uscita nelle sale cinematografiche, ma segna uno dei momenti più alti della produzione cinematografica italiana.

Tre autori essenziali, dunque, per la storia del cinema siciliano, da studiare in maniera organica lungo un’unica stagione luminosa e policroma, che comincia con Cacciatori Sottomarini (Francesco Alliata, 1946) e si chiude con La festa dei poveri (Ugo Saitta, 1978).